「ふるさと納税をすると、税金が安くなって自治体からの返礼品が貰えてめっちゃお得!!」

こんな風に思っている方は多いのではないでしょうか。

返礼品にて地域の良さを改めて知るきっかけにするのは良いことですが、ふるさと納税の本来の目的は「生まれ育ったふるさとや、地域の応援・創生」です。

そこで、本記事ではふるさと納税に関係する「住民税」に着目し、税金の役割や自身の納税額の確認方法などをわかりやすく解説いたします。

「住民税」って、結局どういったことに使われるの?

住民税は、行政サービスを運営するための財源である「地方税」の一種です。

具体的な用途としては、道路の整備、ゴミの収集、学校や図書館といった公共施設の運営、医療や福祉サービスの提供など、その地域に住む人々が過ごしやすい生活を送れるような環境整備に活用されます。

これらのサービスは、都道府県、市区町村がそれぞれ管轄しており、サービスを受ける側の住民が費用を等しく負担する仕組みとして住民税が制定されています。

昨今の物価高や賃金格差の問題でネガティブなイメージのある税金ですが、地域の発展や住民の福祉向上など、個人にできる身近な社会貢献の手段だとも考えられます。

なお、詳細な用途は地域ごとにニーズが異なるため、地域の実情に合った予算が組まれるのが特徴です。予算や利用方法などは各自治体のホームページなどで公開されている場合がありますので、興味がある方は調べてみてください。

当社のある京都府京都市の例:

私は「住民税」をどれくらい支払っているの?

住民税には、その地域に住まう人々に課税される「個人住民税」と、その地域で活動する法人に課税される「法人住民税」があります。今回は個人の方が支払う住民税、「個人住民税」についてお話しいたします。

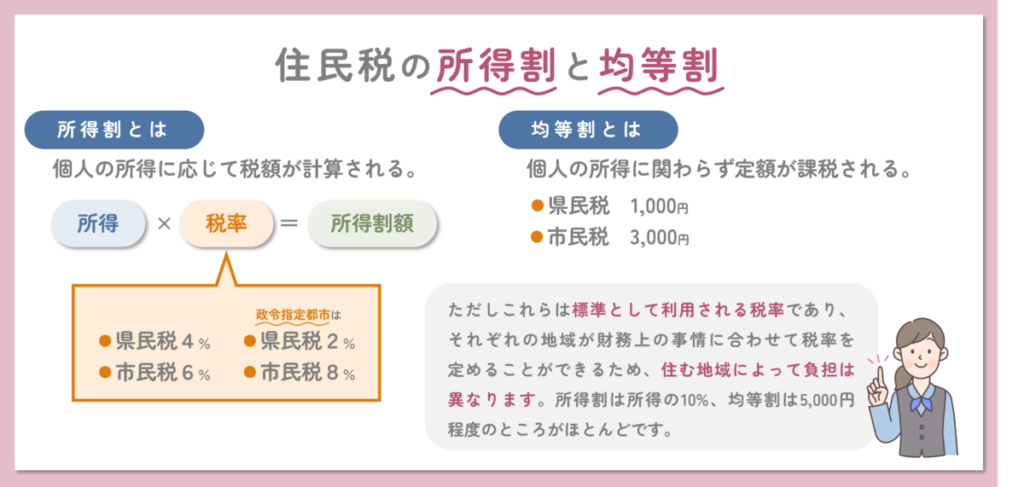

住民税には、「所得割」と「均等割」の2種類があります。

所得割

所得割は、個人の年間所得に応じて課税されます。

まず、総所得金額から各種控除を差し引いた「課税所得金額」が計算されます。この課税所得金額に、都道府県民税と市町村民税、それぞれの税率が掛けられます。県民税4%、市民税6%、政令指定都市である場合の県民税2%、市民税8%と、いずれも所得に対して10%とされています。

京都市は政令指定都市のため、府民税2%と市民税8%で計算されます (京都市:税率)

均等割

一方の均等割は、所得にかかわらず定額が課税されます。税額は県民税が1,000円、市民税が3,000円、合わせて4,000円です。

ただし、上記は基準とされ、各都道府県や市町村で地域の事情に合わせて税率を定めることができるため、住む地域によって多少の差があります。

京都市では、府民税1,600円、市民税3,000円、合わせて4,600円とされています (京都市:税率)

さらに、上記とは別に令和6年からは森林環境税として1,000円が課税されます。

ふるさと納税をしている人は要チェック!!ふるさと納税と住民税の関係は、「住民税決定通知書」を見ればわかる!

では、実際に自分がいくら住民税を納めないといけないのか。

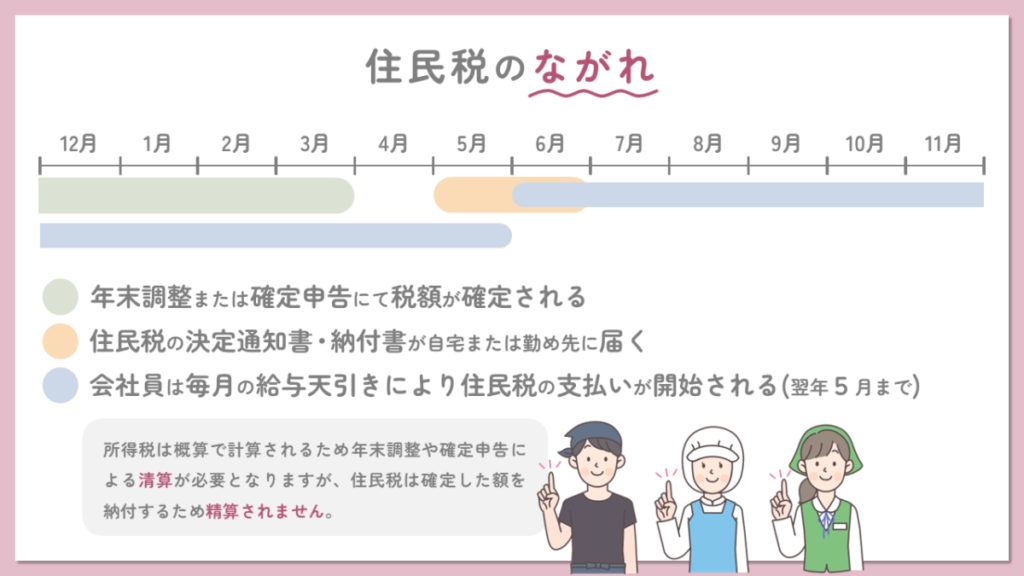

その答えは、「住民税決定通知書」にあります。住民税の通知書は毎年5~6月頃、お勤めの職場から配布されます。個人事業主やフリーランスなど、普通徴収を選択しておられる方は自身で納付が必要なため、通知書と納付書がご自宅に郵送されます。

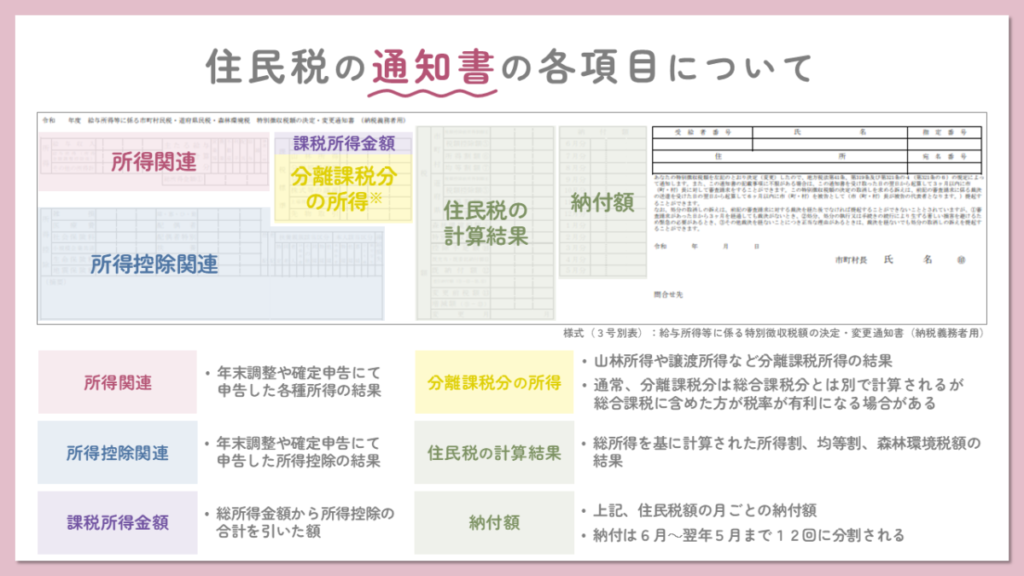

通知書の基本構成と見るべきポイント

引用:総務省|地方税分野の主な申告手続等における様式【税目別】

こちらは、会社員の方など、給与収入による特別徴収制度を利用している方に発行される様式です。通知書の左側には昨年の年末調整や確定申告の結果と課税標準額が記載されています。それに続き、用紙の真ん中あたりにそれぞれの税額の計算結果、納付月ごとの確定額が記載されています。

住民税の通知書にて確認しておきたいポイント

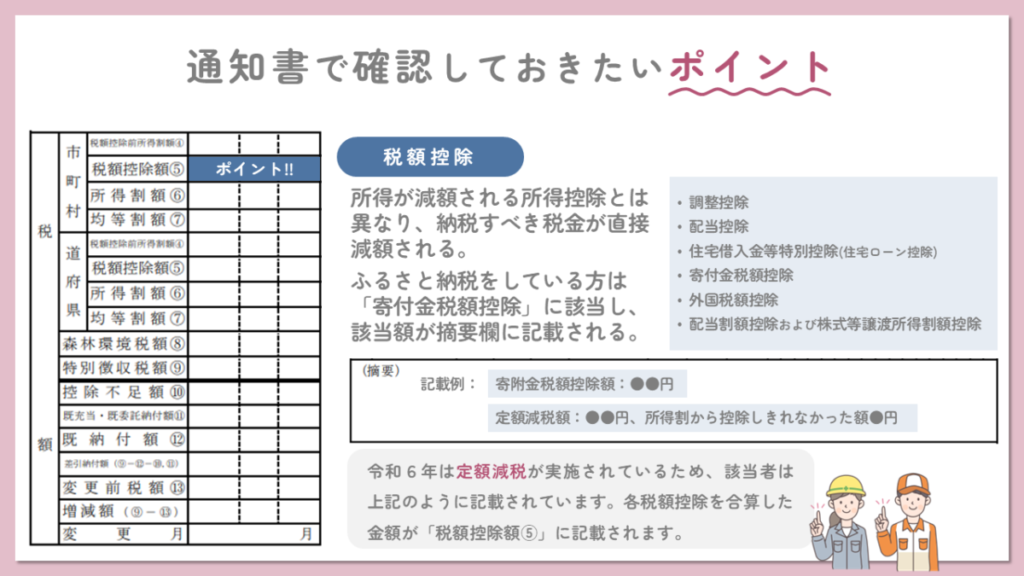

住民税の通知書をもらったら確認しておきたいポイントとして、「税額控除」があります。

住民税の税額控除

前述した通り、住民税は所得割と均等割りに分かれており、所得割は個人の所得に応じて課税されます。

通知書の③、「総所得」に約10%を掛けた数字が「税額控除前所得割額④」となり、本来はこの金額を納税することになりますが、住民税にも税金が直接減額されるいくつかの控除制度があります。

税額控除の種類

- 調整控除

- 配当控除

- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

- 寄付金税額控除

- 外国税額控除

- 配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除

例えば、住宅購入時にローンを組んでおり所定の要件に当てはまる方は、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」が適用されます。このように、該当する控除額を合算したものが「税額控除額⑤」となり、「税額控除前所得割額④」から減額されます。

これらは一部の方のみが該当するものだと思われていますが、「調整控除」の中には「基礎控除」も含まれますので、実際には所得が2,500万円未満といった比較的多くの方が減額されています。

また、特に注意をしていただきたいのが「ふるさと納税」を利用している方です。

ふるさと納税を利用している方は、左下の摘要欄に「寄附金税額控除額:●●円」と記載されています。この額が、「ふるさと納税で寄付した金額-2,000円」になっていればOKです。

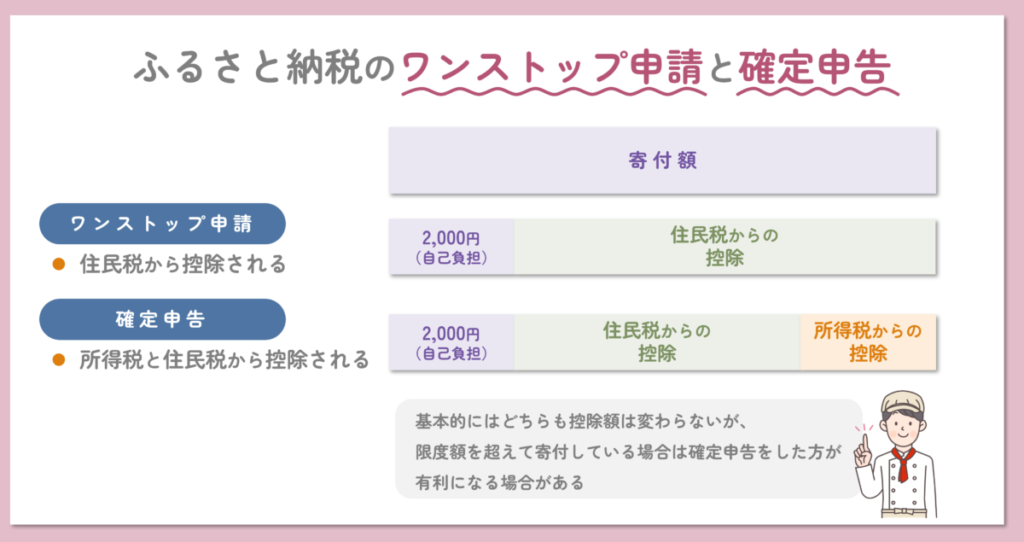

ふるさと納税による寄附金は、ワンストップ申請をすれば全額が住民税から控除され、確定申告をすると所得税の還付と住民税から控除されます。そのため、確定申告をした方は上記計算式から還付額を差し引いた額が記載されています。どちらの方法をとっても優遇される合計額は同等です。

※ 限度額を超えて寄付していた場合、確定申告の方が有利になる場合もあります。個別事情となりますので、限度額シミュレーションサイトやお住いの管轄の税務署などにてお確かめください。

令和6年は定額減税が実施されております

令和6年は定額減税が実施されており、対象者は住民税から1万円が減額されています。定額減税の適用については、左下の摘要欄に「定額減税額:●●円、所得割から控除しきれなかった額●円」と記載されています。控除しきれなかった額については令和7年に給付金のような形で支給されるとのことですが、詳しくはお住いの市区町村にお問い合わせください。

なお、定額減税は令和6年のみの実施とされておりますので、すでに受け取っている令和6年の通知書に記載されています。本年(令和7年)に受け取る通知書には記載されませんのでご注意ください。

上記のような、それぞれの控除額を合算した額が「税額控除額⑤」に記載されます。

「税額控除前所得割額④」から「税額控除額⑤」を引いた金額が、納付すべき「所得割額⑥」となります。

上記、「所得割額⑥」、「均等割額⑦」「森林環境税⑧」の合計額が本年6月以降に支払う住民税となり、「特別徴収税額⑨」として記載されます。特別な事情がなければ、記載月の給与から該当額が天引きされていきます。

以上が、住民税についての概要です。

住民税の通知書を見ることで税額の全体像を把握することができます。特に、ふるさと納税を利用している方は、正しく制度を活用できているかを確認しておきましょう。

一方で考えていただきたいのは、返礼品や控除が受けられるという魅力によりふるさと納税を利用する方が増えることで、税収が大幅に減少している地域もあるということです。

ふるさと納税で特に魅力とされているのが「返礼品」ですが、返礼品はその自治体の特産品(モノやサービス)であると定められているため、住宅地など地域サービスに注力して発展してきた自治体は不利になる傾向があります。そこに住まう多くの方がふるさと納税を利用し、居住地の税収が大きく減少すれば、従来のサービスを維持することが難しくなり、「暮らしやすい」という魅力が薄れてしまっていくことも…。

ふるさと納税により個人の納税意識が高まっていることは良いことですが、本来の目的である「地域の応援・創生」ということを今一度意識していただき、自分の納税する住民税がどのように活用されるのが良いのか、改めて皆様に考えていただきたいです。

「控除」をより深く理解するために、こちらの記事もおすすめです。

新経営サービス清水税理士法人【公式】SNSでも情報発信中!

お気軽にフォローください!!

\10秒でできる 法人設立シミュレーション/

— 新経営サービス清水税理士法人【公式】 (@shinkeiei_news) January 28, 2025

法人設立でお悩みですか?

簡易シミュレーションで試算してみましょう。

お手元に直近の「確定申告書の控え」をご用意ください。https://t.co/RH0sLZXRJR

#法人設立 #シミュレーション